현대자동차 울산공장 하청업체 경리 노동자 투쟁

희정 기록노동자, 《노동자 쓰러지다》 저자

작년 이맘때, 여성 노동자 두 명이 해고 투쟁을 한다는 이야기를 들었다. 단 둘이. 흔한 일은 아니었다. 노동조합에도 가입하고, 매일 회사 정문 앞에서 1인시위도 한다고 했다. 이들이 출근하던 회사, 현대자동차 울산공장이었다. 그녀들은 현대차 1차 하청업체 경리 노동자였다.

3만 명의 노동자가 고용된 현대차는 울산에서 가장 큰 기업이었고, 동시에 그곳 사내하청 노동자들의 싸움은 전국 비정규직 투쟁의 상징이 됐다. 그 유명한 사내하청-하도급업체에 그녀들도 일하고 있던 게였다.

그런데도 나는 그녀들의 투쟁을 더디게 받아들였다. ‘경리’라는 단어는 익숙하면서도 낯설었다. 울산공장에서만 사내하청 노동자 수가 많을 땐 7천 명에 달했다. 하청업체 또한 100여 개. 하청업체마다 경리직원이 근무했다. 적지 않은 수다. 그러나 경리 노동자의 존재를 생각해본 적은 없었다.

“지켜야 할 가정이 있다”는, “내 아들에게는 비정규직을 물려주기 싫다”던 남성 생산직 노동자들. 현대차 비정규직 투쟁을 떠올리면 이들만이 머리를 가득 채웠다. 경리직의 존재를 몰랐고 이들의 투쟁을 뜬금없이 바라본 것은, 나만이 아니었다.

노동자가 아니라고?

허진남, 김미려 두 사람은 해고를 앞두고 노동조합 문을 두드렸다. 긍정적 반응이 오진 않았다. 노조 간부는 차근 일러주었다. 이들이 노조에 가입하면 안 되는 이유를. 인사 노무 회계 담당자는 노동관계법상 가입할 수 없다고 했다. 법이 규정한 ‘사업주를 위하여 행동하는 자’라고 했다. 그녀들을 이해할 수 없었다. 우리가 ‘사측’이라고?

그 일을 두고 허진남 씨는 말했다.

“처음엔 노동자도 아니고, 사측도 아니고, 개똥 아무것도 아니었지.”

이들의 10년 노동이 그랬다. 교통사고가 난 당일에도 나와 일을 했고, 육아휴직도 제대로 못 쓰고 불려 나왔다. 그렇게 일해도 10년 노동은 아무것도 아닌 취급을 당했다. 사람들은 경리를 커피나 타고, 영수증 처리나 하는 직종으로 생각했다. 10년차 경력직 자리에 신입을 갖다 놓아도 대체 가능하다고 생각하는 업체사장과 같았다.

그러나 정작 대체 가능한 것은 사장이었다. 현대차에서 퇴직한 이사, 부장 등이 하청업체 사장으로 왔다. 일명 바지사장. 사장들도 자신이 임기 5년을 채우지 못한다는 걸 알았다. 허진남 씨의 경우, 10년 동안 3명의 사장과 일했다. 사장이 바뀌어도 업체 이름이 달라질까 변하는 건 없었다. 그녀들은 이 이유를 들어 노동조합을 설득했다.

“인사는 바지사장도 못하는 게 인사다. 노무관리도 자동차 직영에서 해요. 사장 마음대로 한개도 못해요. 그런데 우리가 무슨 관리자냐. 그런 이야기를 계속 하고 다니면서 어렵게 노조(현대차비정규직지회)에 가입하게 됐죠.”

눈 가리고 아웅 업체 외주화

경리 노동자가 해고 통보를 받은 2017년 5월은 같은 업체 생산직 노동자들에게는 어느 때보다 빛나는 시간이었다.

“우리 눈앞에서 직원들이 다 직영(현대차)으로 갔거든요. 그 처리를 우리 손으로 했잖아요.”

생산직 노동자들은 정규직으로 신규 채용되어 떠났다.이들의 정규직화는 현대차비정규직지회 투쟁의 결과였다. 25일간 CTS 점거파업 투쟁, 296일 간 철탑 고공농성, 76일간 현대자동차 양재동 본사 앞 농성. 무수한 투쟁은 그러나 개별 정규직 신규 채용으로 수렴되었다.

2015년 울산공장 비정규직지회는 신규 채용이라는 방식의 정규직화에 동의하는 사내하도급 특별협의서를 체결한다. 현대차 입장에서는 외환위기 이후 15년을 사내하청을 야무지게 활용해왔으니 후회도없을 게였다. 충분히 뽑아먹었다이미 2012년 대법원 최종 판결이 나기 전부터 현대차는 ‘신규 채용 형식의 사내하청 정규직화 전환’‘촉탁계약직 제도 도입’, ‘기존 사내하청 공정의 축소’ 등을 이후 계획으로 설정해 놓고 있었다. 그 계획대로 진행됐다.

2017년은 1차 하청 생산직들이대부분 정규직이 되어 떠난 시기였고, 그들이 떠난 자리를 채워온 단기 촉탁계약직이 3천 명을 넘은 해였다. 동시에 ‘동일 공정, 혼재 노동’이라는 불법파견 흔적을 지우는 작업도 마무리되고 있었다. 생산 공정을 재배치하고, 하청업체를 외주화했다.

외주화라는 건 사무실들을 공장 밖으로 이전시키고 작업지시 시스템을 변경하는 정도였다. 하는 일도 사장도 달라지지 않았다. ‘창진에프티’가 ‘㈜창진에프티’가 됐을 뿐이었다. 눈 가리고 아웅식 외주화는 다만 경리 노동자 고용에 큰 영향을 미쳤다. 업체를 이전하는 과정에서 폐업은 필수적이기 때문이다.

대부분 집에 갔어요

“마지막에 저만 남았을 때 좌절감이 심했거든요. 업체는 없어지는데 남자들은 직영 간다고 파티 분위기. 불안에 떠는 건 경리 밖에 없었죠.”

그녀들은 자신의 신세를 알았다. 바지사장을 둔 업체는 틈만 나면 문을 닫고 업체명을 바꿨다.

“10년 동안 있으면서 지켜봤어요. 업체 폐업이 되면 남자들만 고용승계 되고 해고시킬 때도 제일 먼저 자르는 게 여자, 생산직 아줌마 자리. 경리는 누가해도 해야 하는 거니까. 폐업 정리도 해야 하고, 일을 시켜야 하니까. 마지막에 내보내는 거죠.”

이번에도 마지막까지 일했다. 사장은 직영으로 보내주겠다던 입에 발린 말을 했다.

“저는 사장이 ‘직영’이라고 그랬어요. 너는 이미 직영이다.”

사장은 허진남 씨에게 원청과 지부, 지회가 맺은 특별협의서를 보여주며 말했다. 신규채용 대상에 ‘업체 직원’이라고 되어 있을 뿐이었다. 생산직이라는 단서나, 사무직 배제 같은 말은 어디에도 없었다.

사장 말대로, 현장소장마저 직영 직원 그러니까 정규직이 됐다. 버려진 것은 경리직군뿐이었다. 폐업 처리 작업이 끝난 5월, 사장은 해고 통보를 했다. 외주화된 업체에도 그녀들 자리는 없다고 했다. 일하고 싶다면 1년차 직원 계약서를 다시 쓰라 했다. 10년 경력직 임금을 못준다는 거였다. 10년 근무해도 이제 갓 들어온 생산직 남성들과 같은 월급을 받았다. 그런데 신입이라니, 당연히 반발했고 해고당했다.

외주화된 하청업체 대부분이 이 과정을 겪었다. 업체 수가 80여 개. 그리고 갈 곳 없어진 경리 노동자 80여 명. 사장들은 억울하면 소송하라 했다.

“대부분 다 그냥 집에 갔어요.”

두 명만 남아 지금껏 싸우고 있다.

그녀들이 남았다

불법파견 투쟁이 지나간 자리에는 많은 상흔이 있다. 그 상흔 중 하나가 ‘노동자는 하나’라는 구호 밖으로 밀려난, 애초 노동자 지위도 인정받지 못한 경리 노동자 그녀들이었다. 그동안 커피 타는 아가씨, 집에 가서 밥해야 하는 아줌마, 사장 옆 여직원이었지 같은 노동자로 불리지 않았다. 노동조합마저 흔쾌히 받아들이기 어려웠던 그녀들의 노동자성.

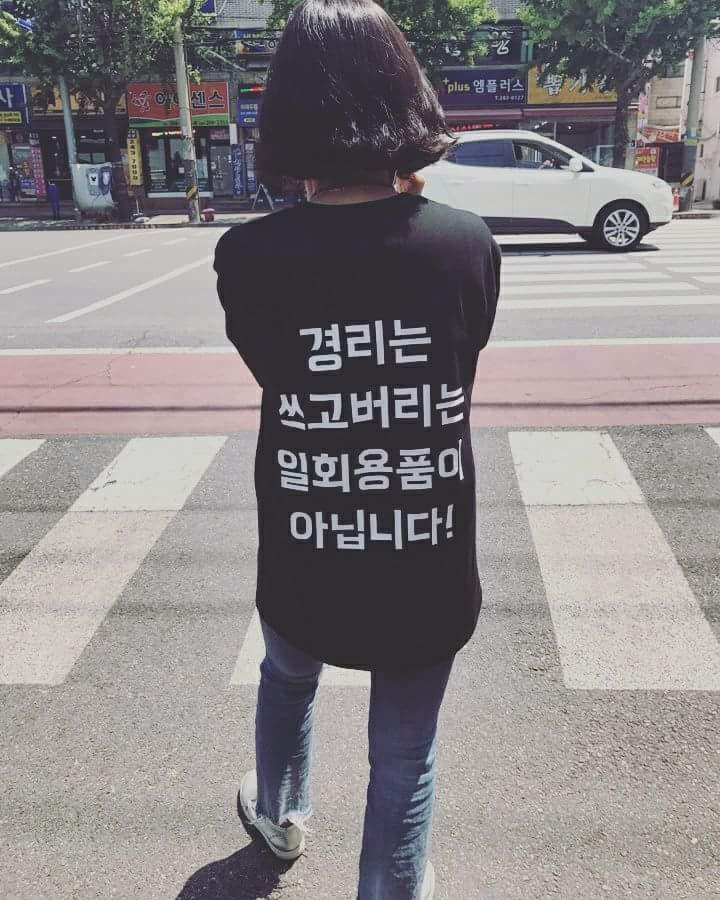

싸움을 시작하며 검은 반팔티를 입었다. 옷에 ‘경리는 쓰고 버리는 1회용품이 아닙니다’라는 문구를 새겼다. 그 반팔티를 다시 꺼내 입을 계절이 왔다. 투쟁 1년이 지났다. 이제 지역에서 그녀들만을 위한 투쟁집회도 잡힌다. 10년을 일해도 개똥 취급이던 세상에 그녀들 스스로 노동자임을 증명해 보인 게였다.

물론 개똥밭에 구르는 일처럼 투쟁은 괴롭고 고되다. 노동조합을 찾기 전까지는 회유 시늉을 하던 회사도 입을 다물었다. 그녀들은 말한다.

“입장이 없는 게 입장이다.”

회사로부터 무시당하고 있는 중이다. 수많은 여성 노동자들이, 비정규직들이 무시당하던 것과 같이. 그리고 15년 전 이곳에서 노동조합을 만들어 싸우던 수천 명의 사내하청 생산직 노동자들처럼 말이다.

기억한다. 불법파견 투쟁을 하던 노동자들이 정규직화 쟁취를 외치며 “내 자식에게는 비정규직 세상을 물려주지 않겠다”라고 목 놓아 말한 것을. 그들은 정규직이 되었고 떠난 자리에는 스무 살 촉탁직이 일을 한다. 하청업체 경리가 1인 시위를 한다. 그녀들 역시 같은 이야기를 한다.

“비정규직이 절반인 세상에서, 엄마가 이렇게 투쟁하는 게 태교는 아닐까요? 너는 비정규직 안 만든다는.”

인터뷰 당시 허진남 씨는 만삭이었다. 현재는 출산 후 육아휴직(?) 중이다. 일과 육아라는 이중노동을 벗어날 길 없는 여성 노동자의 현실이 그녀의 투쟁에도 고스란히 담겨 있다.

10년 전 그리고 오늘, 마치 타임머신을 탄 듯 비정규직 노동자가 입 모아 이야기하는 ‘자식에게 물려주고 싶은 비정규직 없는 세상’이라는 바람 때문에, 다시 더듬어 보게 된다. 불법파견 투쟁이 지나간 자리에 무엇이 남았는지. 그녀들이 남았다.

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

/images/header_login.png)

/images/header_configinfo.png)

작업 중지는 어렵고, 직장 폐쇄는 쉬운 세상

작업 중지는 어렵고, 직장 폐쇄는 쉬운 세상

aT 비정규직, 우리도 이제 노조 있어요

aT 비정규직, 우리도 이제 노조 있어요